- A

- A

- A

- ABC

- ABC

- ABC

- А

- А

- А

- А

- А

Климат-контроль

Повышение средней глобальной температуры на 2°C приведет планету к катастрофическим последствиям. Чтобы этого не допустить, у человечества есть не больше 20–30 лет. Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов изучил влияние климатических рисков на ситуацию в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Ученый утверждает: адаптация к изменениям климата у правительств не в приоритете, а потенциальные угрозы в основном оцениваются чисто экономически и почти никогда — как социальный вызов.

Что с погодой?

Резкое потепление

В исследовании страны Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (сокращенно СЕЕССА — Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia) включают 27 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Украина, Узбекистан.

Глобальное потепление в этом регионе идет быстрее, чем в среднем по миру. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), за последние 160 лет среднегодовая температура поверхности Земли увеличилась более чем на 0,8°C. В то время как в странах СЕЕССА за 112 лет — на 1–2,5°C, а наибольшими темпами потепление происходило в два последних десятилетия.

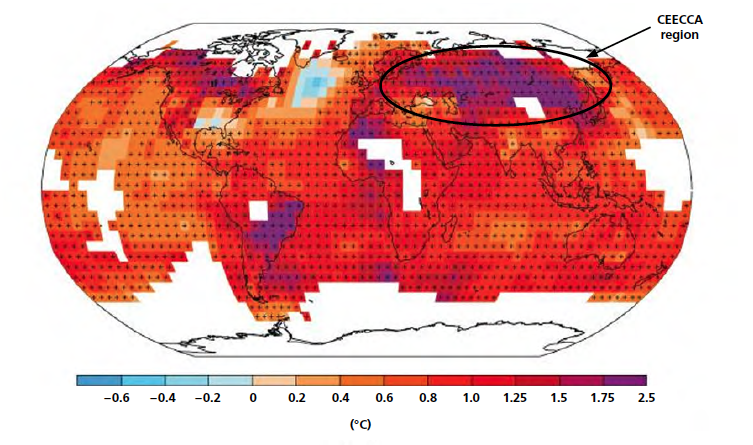

Изменение среднегодовой температуры поверхности Земли, 1900–2012 гг.

Темно-красный и темно-синий цвета в регионе СЕЕССА указывают на потепление на 1–2,5°C за последние 112 лет.

Источник: МГИЭК AR5, 2014

Изменение уровня осадков

С 1950 по 2012 год количество осадков в рассматриваемых странах значительно отклонялось от нормы: ежегодно сокращалось от 2,5 до 50 мм в некоторых районах Южной Европы, Кавказа, Центральной Азии и России, но повышалось от 2,5 до 100 мм в северных регионах. В целом на территории СЕЕССА осадков было значительно меньше, чем у соседей — в Юго-Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Африке.

Изменение среднегодовых осадков, 1950-2012 гг.

Синий цвет — регионы с увеличением осадков, коричневый — с уменьшением, белый — с отсутствием изменений с 1950 года.

Источник: МГИЭК AR5, 2014

Неспокойные сценарии

«Наблюдаемые климатические изменения уже затрагивают все страны, но худшее еще впереди, — говорит Георгий Сафонов. — Прогнозы МГЭИК вызывают беспокойство. Все сценарии показывают, что потепление продолжится и усилится к концу XXI века».

К нагреву поверхности Земли и, соответственно, большему тепловому излучению приводит рост концентрации парниковых газов в атмосфере. На самый оптимистичный взгляд (так называемый сценарий RCP2.6), уровень концентрации достигнет пика в 2010–2020 годах, а затем начнет снижаться. В этом случае к 2100 году среднегодовая температура в странах СЕЕССА может измениться на 1–3°C.

По самым пессимистичным оценкам (сценарий RCP8.5) концентрация будет повышаться в течение всего XXI века. В итоге в странах СЕЕССА потепление достигнет 5–7°C и более.

Согласно прогнозам ученых, оптимистичный сценарий по осадкам — рост их количества до 10%, наиболее суровый — уменьшение до 30% в южных регионах, на некоторых территориях ожидается увеличение до 40%.

Это значит, что для южных стран и регионов засухи и волны жары станут более частыми и опасными, а на севере и востоке превышение нормы осадков приведет к наводнениям, нарушениям привычных гидрологических режимов, росту опасных гидрометеорологических явлений.

Кроме того, что все это скажется на экосистеме и существенно повлияет на экономику, разнообразными и крайне неблагополучными будут социальные последствия. В первую очередь — воздействие на здоровье, благосостояние, снижение продолжительности и качества жизни людей, рост неравенства и небывалые в истории миграционные процессы.

Катаклизмы: чего ждать

Потепление на 2°C может привести к миграции около 300 млн человек, а на 3°C — способно оставить без доступа к питьевой воде и спровоцировать переселение 3 млрд жителей планеты.

В странах СЕЕССА чистая питьевая вода сегодня доступна для 84% населения. Однако в отдельных регионах положение крайне тревожное: в Таджикистане этот показатель 47%, в Узбекистане — 51%, в Армении — 61%, в Кыргызстане — 66%.

Наводнения, нехватка питьевой воды, загрязненность водоемов усилят опасность инфекционных болезней. Засуха поднимет пыльные бури, которые переносят на большие расстояния мелкие частицы и опасные химические загрязнители. Повышение температур вызовет более частые и продолжительные тепловые волны, жара повлияет здоровье человека, увеличит заболеваемость и смертность.

В Западной Европе в результате жары в 2003 году погибло 74 тыс. человек, в Центрально-Европейской части России летом 2010 жара и загрязнение воздуха от лесных пожаров унесли 54 тыс. жизней.

В зоне риска также продовольственная безопасность. Изменения климата в ближайшие 20–30 лет снизят урожайность зерновых и других культур. Рост «климатообусловленной» продуктивности в сельском хозяйстве начинает сменяться падением, а в перспективе, без адаптационных мер, агропромышленников ждет огромный ущерб.

В России после 20 лет такого роста засуха 2010 и 2012 годов «забрала» 33% и 25% урожая зерновых соответственно. К 2050 году, если не приспособиться к погодным переменам, потери от сокращения урожайности могут достигнуть около $4 миллиардов.

Тающая вечная мерзлота ставит под угрозу три четверти населения Арктики, наносит урон инфраструктуре — зданиям, газопроводам, теплосетям и т.п. Это особенно важно для России, где вечная мерзлота покрывает две трети территории.

Таяние постоянно замерзшего грунта уже сейчас причина более 5000 аварий на нефте- и газопроводах, разрушения дорог, строений, линий электропередач.

Потепление высвобождает вирусы и опасные бактерии, казалось бы «погребенные» в вечной мерзлоте. Они просачиваются в водоемы, усиливая вероятность распространения инфекций.

Только в Якутии более 15 тысяч скотомогильников — захоронений крупного рогатого скота, погибшего от сибирской язвы за последние несколько десятилетий.

Споры сибирской язвы сохраняются больше века, потепление приведет к тому, что они могут быть перенесены на далекие расстояния, что подвергает риску население близлежащих и отдаленных регионов.

Угрозы на контроле

Степень понимания опасности демонстрируют национальные доклады, которые публикуют правительства стран СЕЕССА.

Георгий Сафонов проанализировал отчеты государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Ситуация, по выводам ученого, существенно отличается в зависимости от страны, но есть и общие приоритеты:

повышение температуры воздуха считают фактором риска абсолютно все;

ущербом здоровью населения обеспокоены (ожидают, что воздействие не просто увеличится, а будет значительным) две трети государств, в первую очередь — Армения, Грузия, Венгрия;

инфекционных болезней опасаются около половины стран, в первую очередь Армения и Киргизия;

большинство ожидает негативных последствий от наводнений, в наибольшей степени Армения, Азербайджан, Сербия;

губительные результаты засухи предвидят треть стран;

береговой эрозией и повышением уровня моря озабочены лишь Албания, Словения и Россия;

риски оползней, камнепадов и лавин актуальны для горных стран Кавказа и Центральной Азии (Армения, Грузия, Таджикистан, Узбекистан).

сокращение доступа к воде прогнозируется в Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан), Молдове и Македонии;

крайне обеспокоены воздействием изменения климата на городскую/сельскую инфраструктуру и повреждение лесов около трети стран, в первую очередь Латвия и Россия;

половина государств предвидит угрозы для продовольственной безопасности (производства продуктов питания).

Адаптация на тормозах

Однако признать наличие проблем — еще не значить их решить. Многие государства до сих пор не добились успеха в разработке соответствующих национальных стратегий, а правительственные декларации часто не подкрепляются реальными действиями, отмечается в исследовании.

Происходит это в том числе из-за нехватки финансов, низкого приоритета климатических угроз перед традиционными задачами экономического развития и простого непонимания сложности климатической ситуации.

Некоторые страны делают ставку на кратковременные выгоды, не думая о долгосрочных последствиях, как в случае с тем же сельским хозяйством (треть представителей СЕЕССА — Беларусь, Болгария, Эстония, Казахстан, Латвия, Россия и др. — считают, что изменение климата позитивно влияет на агроотрасль).

Государства со сравнительно высоким уровнем дохода, в частности, Россия и страны Балтии, демонстрируют больший прогресс в вопросах климатической политики. Страны с низким и средним уровнем, например, Кыргызстан и Таджикистан, обладают невысоким потенциалом в сфере получения и анализа данных, слабой научно-исследовательской базой, испытывают дефицит квалифицированных специалистов, поэтому нуждаются в международной поддержке.

Российская «реактивность»

В России в 2009 году была утверждена национальная Климатическая доктрина, в 2011 — правительственный план по ее реализации. Но у государства по-прежнему нет скоординированной политики в отношении климатических изменений, считает Георгий Сафонов. Принимаемые меры, по его словам, носят скорее реактивный, чем превентивный характер в таких областях, как компенсация потерь урожая, предотвращение и борьба с последствиями наводнений, лесных пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с волнами жары.

На фоне такой «реактивности» в сентябре 2019 года РФ ратифицировала Парижское соглашение по климату — международный документ, обязующий его участников удерживать рост среднемировой температуры «существенно ниже 2°C», а также как можно скорее и не позже второй половины XXI века обеспечить снижение выбросов парниковых газов до минимального уровня, не больше объема поглощения углерода экосистемами.

В декабре 2019 правительство приняло национальный план адаптации к климатическим изменениям, предписывающий разработку отраслевых и региональных стратегий адаптации и реализацию конкретных мер в 2020–2022 годах. Это решение важно для страны, однако план имеет и ряд изъянов, говорит Георгий Сафонов:

не выделены средства для выполнения заложенных мер;

сроки разработки отраслевых стратегий отодвинуты на 1,5–2 года;

регионам «рекомендовано» подготовить программы адаптации, что часто значит — «необязательно» и игнорируется чиновниками.

«К сожалению, — отмечает эксперт, — опыт реализации плана выполнения Климатической доктрины, принятого в 2014 году, показывает, что эффективность рекомендаций и пожеланий без целенаправленной и строгой политики из федерального центра крайне низка». А это в нынешней ситуации недопустимо — на оттягивание решений уже не осталось времени. Необходимо действовать, причем сообща — с привлечением отраслевых организаций, бизнеса и гражданского общества.

IQ