- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Как спасали наследие Марины Цветаевой

Andrew Barkhatov © Flickr

К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 105-летию ее дочери Ариадны Эфрон вышла в свет книга «МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ВОЗВРАЩЕНИЕ. Судьба творческого наследия поэта на фоне советской эпохи 1941–1961 годы»*. Ее автор – журналист, сотрудник НИУ ВШЭ, редактор портала IQ.hse.ru Cветлана Салтанова. Это первое исследование о том, как в Россию после десятилетий забвения возвращалось имя Марины Цветаевой. В результате долгой работы в архивах, интервью с очевидцами, анализа множества открытых источников автору удалось воссоздать историю спасения рукописей поэта и хронологию первых посмертных публикаций на Родине.

Стержень книги – судьба Ариадны Эфрон. Пройдя лагеря ГУЛАГа, она посвятила жизнь собиранию и сохранению материнских трудов. Благодаря ей в 1961 году вышла первая в СССР книга стихов Марины Цветаевой «Избранное». Этот сборник преодолел многочисленные цензурные и бюрократические барьеры. А большая часть литературного наследия поэта в Советском союзе еще долго находилась под запретом и ждала своего часа в архивах.

IQ публикует отрывки из вышедшей книги.

«Тщетно говорю: не троньте»

К лету 1950 года в красноярском селе Курейка появилось около двух сотен заключенных. Прибывшие – опытные строители, их задача – создать монументальный архитектурный гимн вождю. Меньше чем через два года стройка завершилась, а ее итог действительно поражал.

Село увидело 12-метровое здание с огромными окнами. Территория вокруг – в асфальте, с освещением и голубыми елями. Внутри – обитые бархатом стены, паркетный пол, под сводами – лампы дневного света с иллюзией северного сияния.

Гигантские тройные окна не замерзали в сибирские зимы. Поэтому снаружи всегда был виден главный предмет интерьера – изба, в которой в 1914–1916 годах в Курейке жил ссыльный Иосиф Джугашвили. Избу разобрали по бревнышку, сняли с места и поставили в центре того, что официально назвали музеем-павильоном. Перед входом водрузили два «лика» Сталина: над дверью – барельеф, в сквере – 10-метровую статую.

Курейке в результате такой гигантомании повезло – ее благоустроили, жителей переселили в новые дома. Антураж заброшенного станка затерялся в дореволюционной истории. А история самого поселения не изменилась – в 1950 году большинство жителей пребывало здесь не по собственной воле.

И маленькая Курейка, и большой Красноярский край каторжной биографией отличались издавна. В СССР северные километры логично вписались в устройство ГУЛАГа. В годы большого террора по Енисею гнали пароходы с «политическими» – арестантами по 58-й статье УК РСФСР: диверсантами, шпионами, террористами, участниками контрреволюционных заговоров, антисоветских организаций и групп. Виновные и невиновные конвоировались в лагерные пункты и отделения, разбросанные на сотни верст, и в эти же версты заключенные вбивали жизнь, нередко ценой собственной: строили города, промышленные комбинаты, железные дороги.

Словом, пока в Курейке писалась ода божеству, енисейские берега принимали дополнительные партии жертвоприношений. В составе одной из них в июле 1949-го в селе Туруханске за 125 километров от курейской стройки высадили дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона Ариадну.

Распоряжаться своей судьбой Аля не могла уже десять лет, поэтому именно «высадили». Так же как десять лет назад – арестовали, выбили показания, приговорили. Они и еще раз они – кто: следователи, государство, его идеологи? Понятно, что это переплетения одного клубка. Но распутывать его из другого века совсем не то же, что вариться в том котле вживую.

* * *

Аля вернулась в Москву в марте 1937 года первопроходцем – мать, брат, отец еще оставались во Франции. В сентябре 1937-го ей исполнится 25 лет, 15 из которых она провела за границей, мотаясь с семьей по съемному жилью в чешских деревеньках и парижских пригородах, окончив училище при Лувре, сотрудничая с французскими журналами. И… все чаще оборачиваясь на Родину, которая строилась с опережением пятилеток, осваивала Северный полюс, завораживала фильмами о молодых героях.

Во Франции, огражденная от подробностей секретной работы отца (в 30-х годах Сергей Эфрон – агент Иностранного отдела ОГПУ-НКВД в Париже), она тем не менее читала советские газеты, смотрела соцреалистическое кино, общалась с «левой» публикой. Политическими эти интересы были меньше всего, если вообще были. Идеалы замешивались на наследственном романтизме под аккомпанемент социального и личностного самоопределения.

Марина Ивановна, наблюдая взросление дочери, диагностировала его жестко: «пустеет и простеет». По цветаевской мерке – почти приговор. А в год Алиного 22-летия уже без всяких почти: «Той маленькой девочки, которую я любила – больше нет. Эту я – не могу любить».

«…Накрашенная, самоуверенная, беспощадная <…> современная барышня с поддельной огромной бирюзой в ушах (есть – настоящая, ее бросила дома) – явно не моя дочь: я с ней просто – незнакома» – в конфликте с повзрослевшим ребенком Цветаева была безжалостна в словах, так же как Аля с матерью – в поступках. В предотъездные 30-е конфликт взрывал и разрывал семью. Ни правых ни виноватых в нем не было. Лишь глубоко одинокие. Цветаева с атрофией настоящего («не только не живу, никогда в нем и не бываю»), предчувствием беды близких (отъезд в СССР) и собственной («Мне часто снится, что я себя убиваю»). Аля – в состоянии безысходности под маской дерзости и закрытости. Мать фиксировала: «Все наперекор и все молча <…> Стена заведомого решения». Дочь о себе за «стеной»: «Лично моя жизнь в этот период складывалась очень неудачно…<…> Мне было уже около 20–21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно и зарабатывать если не на семью, то хоть на себя самою…».

«Более всего в меня – тем, что – в себя» – этот факт Цветаева примет в отношении сына. В дочери она хотела видеть свое. Поэтому спрашивала как с равного и требовала безоглядного служения огромному и бескомпромиссному дару. Деспот, говорили вокруг, Аля упорно шла к самостоятельности, а дар оказался настолько ненужным (ни издателям, ни семье), что Цветаева готова была отдать главное первому встречному. Едва познакомившись, и то эпистолярно, с Юрием Иваском, она решительно предлагает ему свои рукописи, срываясь на признание: того, кому их можно доверить, нет.

Жест отчаяния, инстинкт самосохранения и при этом безошибочное объяснение, почему и кого нет: Пастернака, сестры, сына. И – Али: «У нее будет своя жизнь, да и рукописи мои, нужно думать, один уже вид моих синих огромных, беспощадных каких-то, тетрадей, ей за жизнь – успеет надоесть! Ведь, как родилась – всегда тетрадь, и я всегда над ней, на ней». Сказанное в 1934-м на пике семейного разлада сказано не без причины, но всегда такое сильное чувство судьбы Цветаеву в этот раз подвело: собирать, хранить архив и открывать ее творчество читателю предстоит в первую очередь дочери.

Как ни закручивалась нить Ариадны, но распрямилась она на главном, для главного – материнского гения: «жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится – от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого (от нее же) до чувства сознательного, почти что, после всего пережитого, на равных правах (с нею же)».

Поразительные судьбы и поразительная их связь. Наколдованная у самых истоков цветаевским словом: «Я думаю, что Бог создал мир для того, чтобы кто-нибудь его любил. Так я создала Алю». Эта мысль 27-летней Марины в «чумном» 1919-м. Алю, когда ей исполнится 27, тоже накроет чума. В 1939 году в момент ареста она не сомневалась, что скоро вернется. Вернулась через 16 лет, единственная из семьи, так и не успевшей обрести покоя в общем доме.

Ариадна Эфрон, 1 ½ года. Феодосия, 5 марта 1914 г. РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед.хр. 615.

Ариадна Эфрон, Франция, 1932 г. РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед.хр. 616.

«…Мы все слишком особые и слишком разные, коллекция, а не семья! Каждому нужно – физически – место, к<оторо>го нет: все друг у друга под локтем и под боком: трения, раздражения» – вглядывалась в начале 30-х годов в нарастающий конфликт Марина Ивановна. Приезд на Родину изменил все. Проблемы отцов и детей не стало так же, как не стало семьи:

27 августа 1939 года – арест Ариадны Эфрон,

10 октября 1939-го – арест и расстрел (16 октября 1941 года) Сергея Эфрона,

31 августа 1941-го – самоубийство Марины Цветаевой,

лето 1944-го – гибель на фронте Георгия Эфрона.

О смерти матери Ариадна узнает в 1942 году, справку о смерти отца получит в 1956-м, первые подробности о брате услышит в 70-х, о расстреле любимого человека – Самуила (Мули) Гуревича догадается по газетной заметке в 1953-м. «…Мне уж давно трудно живется, я никогда не могла, не могу и не смогу свыкнуться с этими потерями, каждый раз от меня будто кусок отрубают, и никакие протезы тут не помогут. Живу, как будто четвертованная, теперь осталось только голову снести, тогда все!». Страшнее такого состояния лишь сама смерть. Страшнее ли? Не нам судить.

Замок в тумане хорош издали, совсем другое – попасть внутрь. Что думала Аля, когда в последний апрельский день 37-го арестовали ее друга Иосифа Гордона? А 2 сентября из Тарусы вместе с сыном забрали сестру матери Анастасию? Что понимала или начинала понимать к своему аресту?

Она не отреклась от двух лет в Москве как от своих ( лично своих ) самых счастливых. Не разложила для гостей из будущего по полочкам собственные мысли и ощущения. Главное о себе Ариадна скажет не в 37-м. Когда жизнь откроет черный ход, она поймет, через какие преграды может идти человек и осмыслит самое важное: как из юности «сразу шагнула в возраст отцов». Через четвертованную жизнь – к постижению себя и феномена матери-поэта.

«Я сплю под всеми этими снегами…»

Туруханск – конечная точка пяти мучительных месяцев. Сначала рязанская и красноярская тюрьмы, потом дорога в тесном, наглухо закрытом вагоне, на пароходе среди машин и груза. Нет не то что денег – предметов первой необходимости. С собой и на себе минимум вещей, пришедших в негодность от тюрем и этапов. Кроме кружки и миски никакой посуды, нет ножниц, ниток, иголок, белья, элементарных постельных принадлежностей и (Сибирь!) теплой одежды. В октябре кончается навигация, близится затяжная зима. Ни жилья, ни работы. Зона передвижения ограничена, за нарушение – до 25 лет каторжных работ.

Но основное – запас сил. Он почти на нуле. Физически сказывались последствия пыточных застенков и лагерей (от общей слабости до болезни сердца, изношенность которого северный климат сделает просто катастрофичной). Психологически – «заглох какой-то внутренний двигатель». Усталость на усталость явление не новое, но раньше свет чуть-чуть брезжил, а сейчас тупик: вечность срока и безысходность от вторично перешибленного хребта. Еще на пароходе бывшие сокамерницы договорились: «если почувствуем, что опять начинаются очередные “мероприятия” для “повторников” – сразу даем знать друг другу любым путем и кончаем с собой. Тогда, казалось, больше уже выдержать нельзя».

Туруханск принял как сумел. Местная старуха сдала «врагам народа» холодный угол в низенькой избушке: щели, клопы, одеяло, примерзающее к стене, под кроватью – слой снега. Повезло с трудоустройством. Ариадна принята уборщицей в школу: пилить, рубить дрова, косить сено, красить парты, мыть полы. Зарплата – 180 рублей, по туруханскому раскладу это стоимость телогрейки (111 руб.) и халата (75 руб.).

Себя той поры она сравнивала с водовозными клячами, «работящими, понурыми и костлявыми». Самоиронии не занимать, но это не лекарство. Ее прессует насквозь промерзший Север – непрерывные ветры, свинцовая река, «серое низкое небо», «до одури белые снега». «Дышать очень трудно, сердце с трудом переносит всю эту кутерьму, стискиваешь зубы, чтобы не выскочило».

В сентябре одну из лучших выпускниц училища при Лувре перевели в художники районного Дома культуры. Изматывающий труд «по специальности» спасал тем, что не оставлял минут на раздумья, но, вкалывая на износ («из всех моих качеств самые явные – это верблюжья выносливость и человеческое терпение»), Ариадна увлекается, проявляет чудеса профессионализма. Мысли забиты культпросвещением самодеятельных актеров, поисками коровьей шерсти и беличьих хвостов для изготовления кистей, резины для варки красок, папиросной бумаги и упаковочной марли для бутафорских цветов и театральных костюмов. «Жизнь как она есть» складывалась из этого, и часто не без юмора фиксировалась в письмах.

Наедине с собой иное – тоска, выученная наизусть за многие годы: «пустые ночи, раздражающие дни, все близкие – чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает все внутренности, все entrailles, что Прометей с его печенью и что его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном».

Боль не находила выхода. «Живу из последних (душевных) жил, без всяких внешних и внутренних впечатлений, без хотя бы малейшего повода к последним. Короче: живу как плохо действующий автомат» – это Марина Цветаева накануне 39 лет. Ее дочь к своему 39-летию подходила в других условиях, но как похоже: «Я давно уже не живу на свете, …я уснула, ибо другого выхода для меня нет – работать так, как нужно, нельзя – а жизнь – это работа, творчество, плюс все остальное, даже пусть без всего остального. Я сплю под всеми этими снегами, не зная даже, придет ли моя поздняя весна».

Теперь они бы говорили на равных, но Але остается лишь признать вину («Дети – всегда плохие, и наказание их в том, что сознают они это всегда слишком поздно») и чувствовать беспомощность в главном: «я разлучена с ее рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для нее живой, и для мертвой не могу».

Архив: восставший из «склепа»

Беспомощность в главном намерзла не с сибирскими холодами. Свое ГЛАВНОЕ Ариадна поняла задолго до Туруханска – в 1942-м, узнав о смерти матери.

Летом 1942 года она находилась в лагере на станции Ракпас Коми АССР. О семье нет известий с начала войны. Мать, отец, брат – в Москве, в эвакуации, живы ли? Были несколько писем от Самуила Гуревича, но он правды не говорил – щадил ее душевные силы.

На авось, не зная, на месте ли адресат, Аля пишет сестре отца Елизавете Эфрон. 12 июля получает письмо:

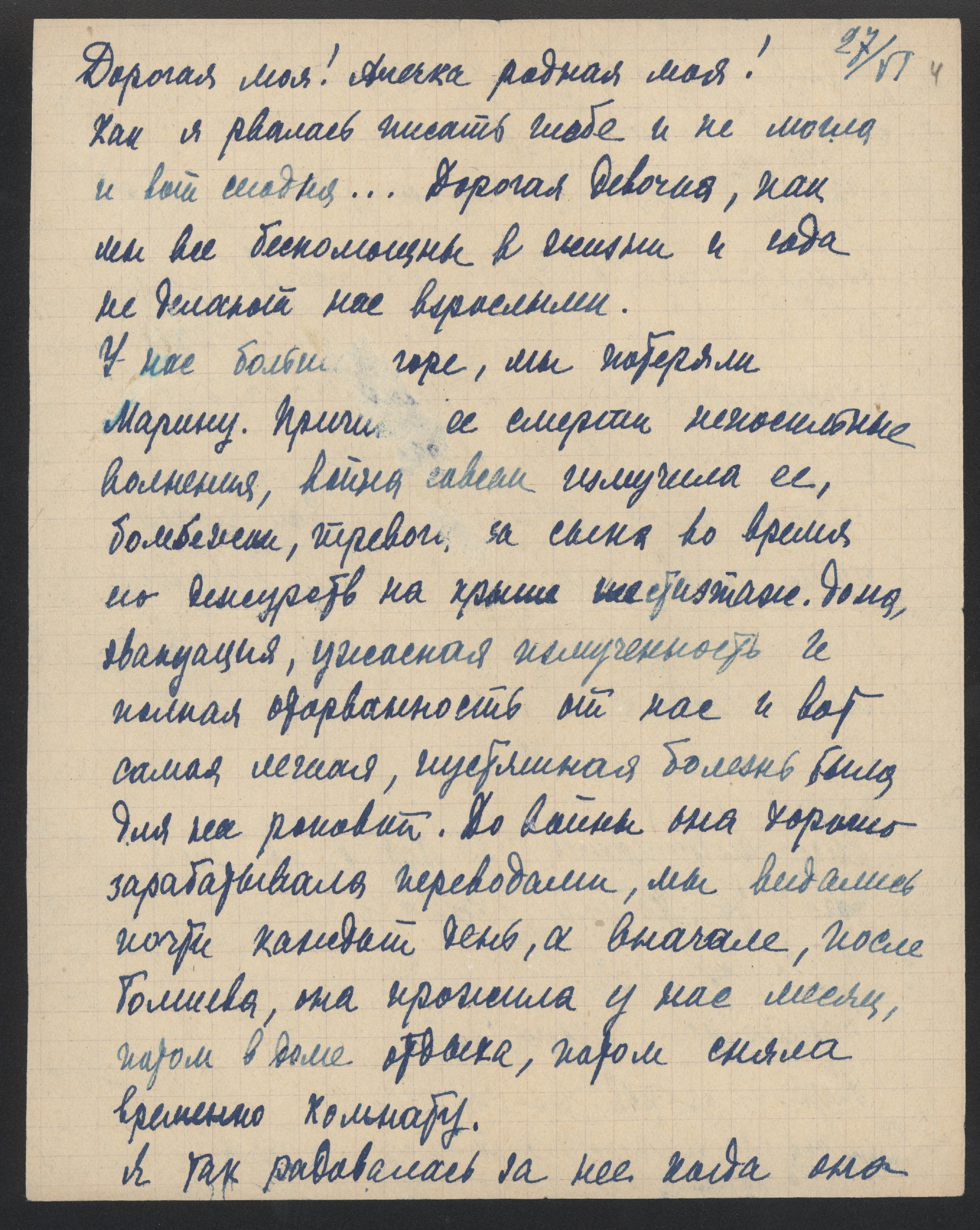

«Дорогая моя! Алечка родная моя!

Как я рвалась писать тебе и не могла и вот сегодня… Дорогая девочка, как мы все беспомощны в жизни и года не делают нас взрослыми.

У нас большое горе, мы потеряли Марину. Причина ее смерти непосильные волнения, война совсем измучила ее, бомбежки, тревога за сына во время его дежурств на крыше шестиэтаж. дома, эвакуация, ужасная измученность и полная оторванность от нас и вот самая легкая, пустяшная болезнь была для нее роковой. <…>

Боялась писать тебе, боялась за тебя как ты одна, совсем одна будешь раздавлена непосильным горем. А отмалчиваться и что-то сочинять не могла».

Отрывок из письма Елизаветы Эфрон к Ариадне Эфрон с известием о смерти Марины Цветаевой, 27 июня 1942 г. РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 533.

Волнения, война, бомбежки… – Елизавета Яковлевна сказала о том, почему, но не рискнула сказать как («самая легкая, пустяшная болезнь была для нее роковой»).

Письмо перевернуло многое и навсегда. В ответном на следующий день боль, горе и сразу вопросы: где материнский архив, последние работы, фотографии, книги? Вопросы настойчиво повторяются во втором, третьем письмах и тут же задача на годы вперед: сделать все, что касается литературного наследия.

Ей важно собрать рукописи, вещи, записать воспоминания. Но что можно за колючей проволокой? В августе 1942-го Аля подает ходатайство в Президиум Верховного Совета о пересмотре дела. Безрезультатно. Остается надежда на близких.

В августовских почтовых карточках от Елизаветы Яковлевны информации мало, но есть основное: «Дорогая моя, не беспокойся о рукописях Марины, часть у меня, а часть в подвале Девичьего Мон. Я не брала оттуда потому что надежнее было во время бомбежек. Хотела сдать в литературный музей, но они на хранение не берут, а совсем отдавать я не хотела. То же с Ленинской библиотекой».

«Мамин архив находится на сохранении у людей, с которыми связана Лиля. По приезде ты все это возьмешь себе», – подтверждает в письмах Муля Гуревич.

Существование рукописей доказано. О том, где они, 17 августа сестре пишет и Георгий: «Мамины рукописи – в Москве, бусы, браслеты и пр., – так же. Все рукописи собраны в один сундук, который находится у неких Садовских (быть может, ты слышала эту фамилию – Борис Садовский); они живут в б. Новодевичьем монастыре, в бывшем склепе; там рукописи и книги будут в сохранности».

«Склеп», вернее подвальная комната в подклете Успенской церкви в Новодевичьем, оказался поистине сейфом для цветаевского архива. Названный Муром сундук простоял там первые и самые страшные для Москвы годы войны. На город сыпались снаряды, предприятия и жители эвакуировались, думать о спасении бумаг, тем более чужих, успевали или решались немногие. Поэт Борис Садовской (наст. фамилия – Садовский) бумаги взял. Незадолго до отъезда в Елабугу Цветаева передала ему рукописи, фотографии, письма, вещи и книги из личной библиотеки.

* * *

Современники отзывались о Борисе Садовском и его жене Надежде Воскобойниковой по-разному. Те, кто пишет сейчас, не менее противоречивы как в оценках (личности и внешности), так и в фактах. Родственники Марины Цветаевой Садовских не жаловали. Первая реакция Али: «не могла не удержаться от смеха, узнав, что мама (милая!) не могла найти ничего лучше, кроме сумасшедшей и паралитика, чтобы охранять ее архив и библиотеку!». В дальнейшем аргументом против станет продажа цветаевских вещей и библиотеки. «Решительно все ее вещи и все книги, оставленные мамой на хранение Садовским, были ими распроданы после ее отъезда. В кн<ижных> магазинах Мур находил книги, надписанные ей и ею, но выкупить, конечно, был не в состоянии», – сообщала Ариадна Анастасии Цветаевой в июле 1945-го. Анастасия Ивановна, в 1945-м отмечавшая супругов Садовских как добрых, умных и много страдавших, позже говорила иначе, возмущаясь все той же распродажей.

«Мамин архив в сохранности, и на него никто пока не покушается. Но я хочу, и Лиля этого хочет, перенести архив к Лиле. Остановка была за транспортом. Это уладилось», – пишет 28 августа 1942 года Самуил Гуревич. А через месяц – весточка от тетки: «Рукописи еще не перевезли… Я была там два раза, но хозяйка псих. больная и с ними трудно иметь дело».

В Новодевичьем явно не идут на контакт. Самуилу приходится выстраивать комбинации. В октябре он советует Ариадне подготовить записку на имя Бориса Садовского о том, что она дочь Марины и просит через него – Мулю – передать архив Елизавете Яковлевне: «отдадут, если получат письмо от члена семьи». Был и «ковбойский» план: «Я уговорился с одним приятелем, военным, на его мотоцикле ворваться к Садовскому и, бренча шпорами (моего приятеля), совершить отъем архива. Но и приятель и мотоцикл скоропостижно отбыли. А с самодвижущимися средствами передвижения туго. А главное, я не хочу напороться на отказ Садовских, ибо это затруднит то же дело после того, как я буду иметь твою записку».

Сундук Гуревич заберет из монастыря 11 марта 1943-го. Вырвет из когтей, как считала Аля. Она убеждена: Садовские просто не успели пустить архив с молотка. Впрочем, не очень-то они торопились. 22 февраля 1942 года Борис Садовской обращается к писателю Владимиру Лидину:

«Глубокоуважаемый

Владимир Германович,

На просьбу моей жены о выдаче мне единовременного пособия в виде продуктов для питания Литфонд ответил отказом. Сейчас я буквально умираю с голоду. Вы помогли когда то т. Свирскому, помогите и мне. Кроме Вас мне обратиться не к кому.

Борис Садовской

P.S. Жена моя тяжело больна и я вынужден беспокоить Вас

этим письмом».

Голод и болезнь – удары для человека, парализованного спинной сухоткой, неподъемные. В таких условиях, почему бы не заработать на цветаевских бумагах? Но нет, «заархивированный» сундук простоит еще год, а открывший его Гуревич напишет Ариадне: «Похоже, что архив весь в сохранности. В том числе рукописи, письма, книги, рисунки, фото, гравюры». С его слов также известно, что личные вещи Цветаевой Садовские продавали с ее согласия («вещи ухнули, так распорядилась Марина»). Не без разрешения, вероятно, сбывались и книги.

Большую часть содержимого Самуил перевез в Мерзляковский переулок, 16 к Елизавете Эфрон. Позднее туда придет посылка с Севера – с фотографиями и последними письмами Цветаевой к дочери (кочуя из лагеря в лагерь, Аля оставила их подруге с просьбой переслать в Москву).

Так определилось многолетнее место обитания литературного наследия одного из великих русских поэтов. В маленькой московской коммуналке, как и в Новодевичьем, архиву отвели спальный угол. В «склепе» рукописи хранились в сундуке, на котором спал Садовской, теперь – в «большом железном ящике, служившем опорою изголовья постели». Что оставалось за пределами Мерзляковского, никто не знал…

*Второе издание, исправл., доп., М., «Возвращение», 2017. Первое издание вышло в 2015 году (М., Дом-музей Марины Цветаевой).